龙应 FKJ-6 甑糕全自动灌装封口机:让千年美味踏上标准化生产线

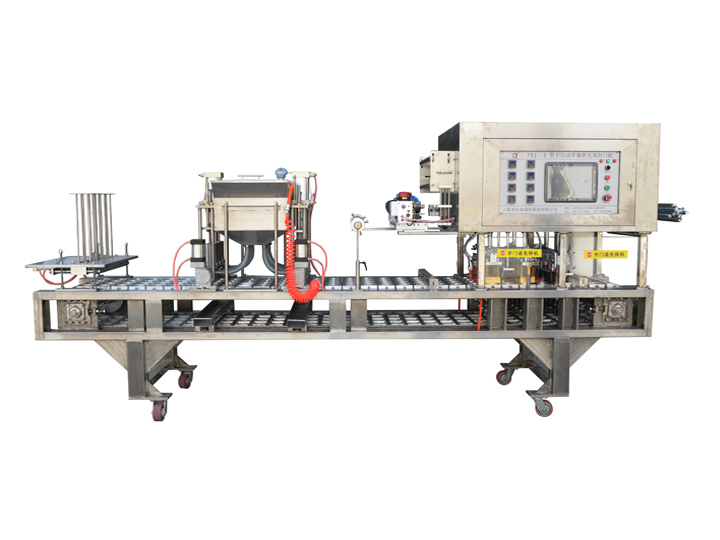

清晨的薄雾还未散尽,西安龙应机械的厂区里已经响起了叉车的嗡鸣。一台通体银白的设备被稳稳装上冷链物流车,不锈钢外壳在晨光里泛着细腻的光泽 —— 这是龙应 FKJ-6 甑糕全自动灌装封口机,今天它将沿着连霍高速向东出发,前往渭南市的一家老字号甑糕作坊。车身上 “龙应机械” 的蓝色标识与设备侧面 “食品级 304 不锈钢” 的激光刻字相互映衬,仿佛在宣告:延续千年的甑糕制作工艺,即将迎来一场工业化革命。

从蒸笼到流水线:一台设备的诞生逻辑

在龙应机械的研发车间,FKJ-6 的样机旁还摆放着一套传统甑糕制作工具:青铜甑锅、木铲、陶瓮。“研发这款设备的初衷,就是不想让老手艺在规模化生产中变味。” 项目负责人陈工拿起一把木铲,在样机的灌装槽里比划着,“你看这个弧形下料口,完全仿照老师傅用木铲刮浆的角度设计,保证糯米和红枣的分层和手工制作一模一样。”

FKJ-6 的 “心脏” 藏在它的智能灌装系统里。三个独立料仓分别盛放糯米浆、红枣泥和蜜枣碎,通过伺服电机控制下料速度,每秒钟可完成 3 次精准配比。“传统手工灌装每小时最多 800 盒,而且误差能到 ±15 克。” 陈工指着显示屏上的参数,“我们的设备稳定在 3000 盒 / 小时,误差控制在 ±2 克,这在糕点行业是顶级水准。”

针对甑糕高糖分、易粘黏的特性,研发团队花了 6 个月攻克封口难题。设备采用双工位热封技术,先通过食品级硅胶压平表面气泡,再用红外感应控制温度(180℃±5℃),确保封口膜与包装盒完美贴合。“你看这个边角,” 陈工拿起试产的样品,“没有一丝褶皱,连最难封的盒角都严丝合缝,保质期能从手工制作的 7 天延长到 30 天。”

为了通过最严苛的食品认证,整机与食材接触的部件全部采用 304 不锈钢,连轴承都用了食品级润滑脂。“光材质测试就报废了 200 多个零件。” 陈工翻出测试报告,“我们模拟了连续工作 120 小时的极端工况,所有部件的磨损量都在 0.01 毫米以内,完全符合 GB 4806.11-2016 的标准。” 这种对细节的偏执,让 FKJ-6 从图纸阶段就带着 “守护传统” 的基因。

为什么甑糕产业需要自动化?

当 FKJ-6 的物流车驶过渭河大桥时,渭南市临渭区的老马家甑糕作坊里,马师傅正和儿子小马拌嘴。“不是我守旧,这甑糕就得手工装盒,机器哪有手感?” 马师傅用木铲敲着陶瓮边缘,而小马的手机上正跳出电商平台的催单信息:“爸,昨天直播卖了 5000 盒,光灌装就雇了 8 个人,再这样下去利润全给人工费吃了!”

这正是陕西甑糕产业的普遍困境。作为拥有 3000 年历史的传统美食,甑糕凭借糯米的软糯与红枣的香甜风靡北方,但家庭作坊式的生产始终难以突破规模瓶颈。调研数据显示,陕西现存 800 余家甑糕作坊中,90% 仍采用手工灌装,平均日产不足 2000 盒,且因卫生标准参差不齐,难以进入大型商超。

“我们盯 FKJ-6 很久了。” 西安某连锁超市采购总监王女士坦言,“之前想把陕北甑糕引进门店,但抽检时发现手工包装的微生物指标经常超标。龙应的设备有自动紫外线杀菌功能,灌装前先对包装盒消毒,这让我们终于敢上架销售。” 更让她满意的是设备的定制化能力:“能根据我们的包装规格调整盒型,从 100 克的便携装到 500 克的家庭装都能做,太方便了。”

在咸阳的农产品加工园,FKJ-6 的到来解决了另一个棘手问题。“传统封口用的是玻璃纸,冷藏后容易返潮。” 园区负责人指着试产线,“这台设备用的复合膜透气性可以调节,既能锁住水分又不结霜,我们的甑糕现在能发往全国 28 个省市,冷链运输损耗率从 15% 降到了 3%。”

从作坊到产业园:设备背后的产业蜕变

物流车驶入渭南地界时,车窗外的景象渐渐染上了黄土高原的底色。FKJ-6 的西行之路,实则是传统美食工业化的缩影。陕西省食品工业协会的数据显示,2024 年全省甑糕产值突破 8 亿元,其中采用自动化生产线的企业增速达 37%,远超传统作坊 12% 的平均水平。

“灌装封口环节的革新,相当于给传统产业装上了加速器。” 西北农林科技大学食品学院的李教授解释道,“以渭南为例,当地甑糕作坊平均年产值约 80 万元,引入 FKJ-6 后,产能提升 3 倍,加上保质期延长带来的销售半径扩大,年产值能轻松突破 300 万元。”

在富平的扶贫产业园里,这种改变正在惠及更多农户。“我们收购贫困户的红枣和糯米,以前加工能力有限,收多了怕积压。” 产业园负责人算了笔账,“有了 FKJ-6,每天能多处理 500 公斤原料,光这一项就能让周边 20 户农户年增收 4000 元。” 更重要的是标准化生产带来的溢价:“进入盒马鲜生后,每盒售价提高 3 元,利润率从 20% 涨到了 35%。”

最动人的变化发生在老作坊里。马师傅的作坊引入 FKJ-6 后,8 名灌装工人转岗去做原料筛选,儿子小马则负责设备的参数调试。“现在每天能产 1 万盒,重阳节前还接到了上海的订单。” 马师傅抚摸着设备光滑的操作台,“机器比人有准头,但甑糕的味道没变 —— 这就叫守正创新吧。”

抵达:一场传统与现代的握手

傍晚时分,FKJ-6 终于在渭南的产业园落位。安装工程师小林打开工具箱时,围拢的工人们发出一阵惊叹:工具箱里除了扳手、万用表,还有一套传统甑糕的制作图谱。“这是我们研发时参考的老手艺。” 小林笑着说,“设备的很多参数都是按图谱里的标准调的。”

调试时发生了个小插曲:当地特产的滩枣比普通红枣糖分高 12%,导致馅料流动性异常。小林当即在触摸屏上调出 “高糖模式”,系统自动调整了下料压力和封口温度。“你看这个智能算法,能识别 12 种不同原料特性。” 他向围观的工人演示,“以后换原料不用请技术员,自己就能调。”

试生产的第一盒甑糕下线时,马师傅特意拿来自家手工制作的样品对比。灯光下,两者的分层清晰度几乎一致,用测糖仪检测,甜度误差不超过 0.5%。“连我老伴都分不出来哪个是机器做的。” 马师傅的笑声里带着释然。质检员记录的数据更令人振奋:3000 盒 / 小时的速度稳定运行,合格率 100%,封口密封性测试完全通过。

当晚,产业园的灯亮到了深夜。FKJ-6 的运行声与车间外的秦腔唱段奇妙地融合在一起,像是一场跨越千年的对话。这台从现代工厂诞生的设备,正用它的精密与智能,守护着甑糕最本真的味道。或许在不久的将来,当你在他乡的超市里拿起一盒甑糕时,舌尖尝到的不仅是糯米与红枣的香甜,还有传统手艺在工业时代焕发的新生机。